Le lac Léonard

- Mélanie Tremblay

- 11 sept. 2025

- 14 min de lecture

Par Pierre Lefebvre

Je vis en permanence au lac Léonard, à St-Sauveur, dans les Laurentides, depuis le printemps 1986, l’année de la naissance de notre fils. Il n’avait que quelques mois quand nous avons décidé de nous engager dans une belle aventure, celle de troquer la vie dans un gratte-ciel, où on avait quand même une très belle vue, pour nous retrouver au bord d’un petit lac au milieu de nulle part. On allait quand même y bénéficier de quelques services municipaux, comme le déneigement de la rue et la cueillette des ordures. Plus tard, quand notre fils fut en âge pour en profiter, il y eut aussi le transport scolaire avec un arrêt de l’autobus directement à notre porte.

Pendant longtemps, nous avons été la seule famille à vivre là, sur le bord de ce petit lac d’à peine 600 mètres de long par une centaine de mètres dans sa plus grande largeur, et une profondeur de trois mètres. Récemment d’ailleurs, un ami et voisin nous a qualifiés, ma conjointe et moi, de doyens de la place.

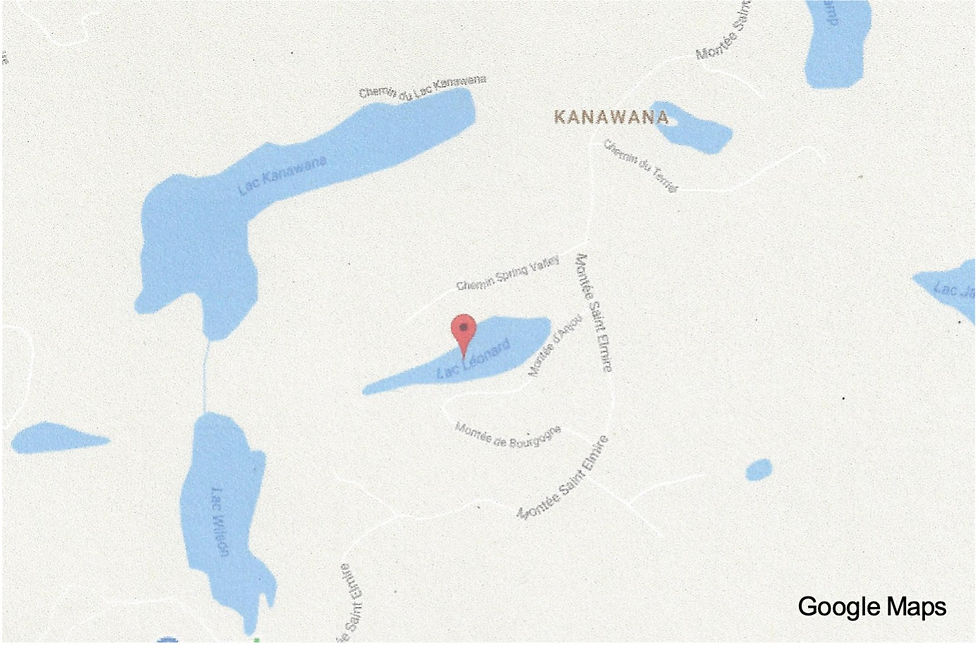

C’est loin chez nous, et, paradoxalement, c’est proche de tout. C’est effectivement si loin que la majorité des gens du village avec qui on fait affaires se sont demandés sérieuse- ment où le lac Léonard ou encore la montée d’Anjou pouvaient bien se trouver. Surtout avec une adresse à quatre chiffres alors qu’à St-Sauveur, les portes ont des numéros de un, deux ou trois chiffres! C’est aussi si loin que beaucoup de villageois de la place ignorent l’existence de notre coin perdu. Même si on est à 4,5 kilomètres du chemin du Grand-Ruisseau, à 8 kilomètres de la caserne des pompiers (pour les assurances) et à 9 kilomètres de l’église, pour la messe de minuit, les gens qui viennent nous visiter trouvent que c’est le bout du monde. Le conseil qu’on leur donne, en plus de notre numéro de téléphone, est : quand vous pensez vraiment que vous êtes rendus trop loin, continuez encore un peu et vous allez nous retrouver! C’est aussi assez loin pour qu’on nous refuse la livraison de pizza ou de poulet, et pour que le malheureux type qui avait hérité de notre abonnement au journal nous offre de nous payer pour ne plus avoir à venir jusque chez nous. En passant, il avait été victime, autant que nous, de cet acharnement publicitaire au téléphone ou on affirmait, hors de tout doute, que les livreurs de la région se- raient enchantés de nous avoir comme clients!

Le lac Léonard, comme je le disais plus tôt, c’est proche de tout. La semaine dernière, j’ai mis à peine 45 minutes à franchir la distance entre Montréal et chez nous, soit environ 75 kilomètres. Il faut toutefois ajouter que c’était un soir de semaine, en dehors des heures d’affluence. On est aussi tout près des commodités, des centres de ski et des sentiers de ski de fond. Je me suis souvent vanté de chausser mes skis littéralement sur le seuil de notre porte pour partir en randonnée à travers bois, le vrai « ski in ski out » comme diraient nos amis anglophones! Il y a aussi, à quelques minutes à peine, tous ces restaurants, ces boutiques, ces magasins d’alimentation de grandes surfaces dont les heures de fermeture dépassent souvent le moment où je vais dormir. Il y a aussi les boulangeries, les épiceries fines, les cafés, les quincailleries et depuis peu, deux librairies.

Je dois avouer que je n’ai jamais rien fait pour dissiper auprès des gens l’idée que nous vivons dans une certaine forme d’isolement. En société, j’évoque avec une certaine désinvolture l’existence de toutes ces côtes à gravir, par- fois difficilement, lors de tempêtes de verglas, mais en vérité, nous ne nous sommes retrouvés que deux fois au motel durant toutes ces trente années. Je ne suis jamais intervenu non plus auprès de la municipalité pour faire paver la montée jusque chez nous, espérant ainsi, très égoïstement, dissuader la venue d’autres riverains éventuels auprès de notre cher lac. Mais depuis notre arrivée, nous avons quand même vu notre population doubler dans le coin. Ce n’est rien encore de trop préoccupant ou étouffant! Nous nous sentons quand même protégés par les règlements de la municipalité qui a décrété, par règle- ment, notre région immédiate comme zone récréative et résidentielle.

Quand on regarde autour de chez nous, au lac Léonard, on se croit facilement au fond des bois, en pleine nature sauvage. On y croise régulièrement des cerfs de Virginie et des renards. J’y ai aussi déjà vu un ours à deux reprises et des voisins parlent de coyotes entendus et même vus. Il y a aussi des marmottes, des ratons-laveurs, des suisses et des écureuils et surtout, surtout, des castors dont je reparlerai en temps voulu. Ces temps-ci, il y a le soir le chant des grenouilles et le matin, les cris de notre huard national. Des canards, principalement des cols verts, viennent agrémenter le paysage. A l’occasion, un héron nous rend visite. Nous sommes heureusement à l’abri des goélands, probablement parce que nous n’avons pas de McDo, de Harvey’s ou d’autres commerces du genre qui font les délices de ce type de clientèle. Il n’y a pas vraiment de poissons dans les eaux de notre lac. Les connaisseurs attribuent cette absence au fait que le lac n’est pas assez profond pour y garder des truites. Une expérience pour ensemencer le lac de ce type de poissons n’aurait d’ailleurs pas eu les effets escomptés. On doit se contenter de la présence de barbottes, de crapets-soleils, de perchaudes et de petits poissons blancs, sans parler évidemment de grenouilles et de sangsues (ouache!).

Me voilà qui m’égare encore dans mon propos. En voyant tout cela, qui grouille et grenouille autour de nous, nous serions portés à croire, si on fait abstraction de la quinzaine de maisons qui entourent le lac, que nous nous trouvons en plein pays sauvage et que nous nous sommes donnés comme mission de nous protéger contre la civilisation à outrance. Or, il appert que ce coin de pays a connu une grande période de déboisement et que la forêt mixte qui nous entoure est quand même très récente, une centaine d’années au plus. La région a fait partie d’un effort de colonisation qui remonte aux années 1850, quelques années à peine avant l’abolition du régime seigneurial.

Le territoire original faisait partie de la seigneurie des Mille-Iles et était un détachement du territoire de St- Jérôme. Les premiers colons acquièrent des terres des seigneurs de Bellefeuille et Globensky, de St-Eustache, qui avaient repoussé les limites de leurs domaines jusqu’ici.

Un premier Léonard, Emery de son prénom, acquiert deux lots, les 40 et 41, en 1850 ou 1851, dans la concession nord-ouest de la Côte St-Lambert. L’appellation Côte St-Lambert désigne plus qu’une rue ou un chemin, il s’agit davantage d’un territoire. La Côte St-Lambert a sa limite sud au nord de la route désignée comme le chemin Spring Valley, en bordure nord du lac. Le lac Léonard se situe lui dans ce qui est appelé la Côte St-Elmire. Là en- core, il s’agit d’un territoire et non seulement d’une rue ou d’une montée.

Le lac Léonard se trouve immédiatement au sud du camp de vacances Kanawana du YMCA de Montréal, qui existe depuis 1894 et qui est en fait une des colonies de va- cances les plus anciennes du Canada. Ce domaine est constitué de trois lacs, le Kanawana, le lac Wilson et le lac Rond. Selon le toponyme officialisé, le lac Léonard aurait été appelé ainsi dès les années 1880, en l’honneur d’un pionnier de la place, Emery Léonard, ci-dessus mentionné.

Emery Léonard est inscrit au premier rôle d’évaluation de St-Sauveur, déposé en 1855. André Léonard, son fils, a 13 ou 14 ans quand ses parents viennent vivre à St- Sauveur, sur leurs terres. Il s’installe chez lui sur les terres 223 et 224, lots qui touchent et englobent une partie im- portante du lac Léonard. En 1902, il ajoutera à ses terres d’autres lots, notamment le 222, qui touche directement au lac Léonard (il s’agit du lot sur lequel ma maison actuelle est bâtie). En 1906, il vend ce dernier lot à son neveu Joseph-Vital. Avila, le fils d’André, deviendra à son tour propriétaire du lot 223, qui touche aussi au lac. Cléo- phas, un frère d’André, achète lui aussi des lots dans le coin, dont le 221 qui touche également au lac. André et lui vivent sur place et défrichent les terres pour pouvoir produire du foin pour leurs animaux. A partir des cendres du bois coupé et brûlé, ils produisent de la potasse qu’ils doivent vendre pour subsister. Leur frère Vital, qui vit aussi dans la région (il exploite des terres qui se situent aujourd’hui au sommet du Mont-St-Sauveur) doit s’exiler durant la belle saison pour aller gagner des sous à Montréal. Si j’insiste sur le fait que tel ou tel lot ou terrain touche au lac, c’est que ce facteur détermine qui a accès au lac s’il n’est pas immédiatement riverain. Tous les gens qui habitent ou habiteront un jour dans ces secteurs déterminés, comme les lots 221, 222 et les autres, hériteront automatiquement d’un droit d’accès qu’ils exerceront à l’endroit désigné comme la plage commune. Même si ces lots ont été divisés avec le temps et le développement, les droits d’accès originaux persistent.

Il reste des traces de cette période de colonisation dans le coin. Au bout est du lac, sur la montée St-Elmire, il existe des ruines d’une maison disparues avec l’envahissement de la végétation. On trouve tout autour de ce site des arbres fruitiers, des bancs de fleurs, de la rhubarbe, de la ciboulette et d’autres traces de civilisation. Il y a aussi une grande maison à l’entrée du chemin du camp Kanawana,

habitée jadis par une famille Pagé, et une autre un peu plus au nord qui a été un temps abandonnée, mais qui a été réparée et où, de temps en temps, des gens viennent y passer quelques jours. J’ai un souvenir particulier de cette maison. C’était en 1986, au printemps, le jour de la célébration du baptême de notre fils. A la toute dernière minute, avant de recevoir les invités à la maison, je réalise que nous n’avons pas pensé à acheter des fleurs pour agrémenter la fête. Je pars donc à la recherche de fleurs sauvages et je trouve, devant cette maison alors abandon- née, quelques narcisses. Je fais quelques pas sur le sentier qui mène à la fameuse maison et je me retrouve devant un champ de narcisses sûrement aussi abandonnées que la maison. Je leur fait donc l’honneur de se joindre à nous pour fêter notre fils. Il va sans dire que cela a fait sensation, certains de nos invités ne connaissant pas cette variété de fleurs qui est devenue une de nos fleurs fétiches. Nous en avons planté chez nous et au moment d’écrire ces mots, elles sont dans leur plus belle floraison.

On sait aussi qu’il y a eu une ferme au 732 Montée St-Elmire, où des Daoust ont construit de leurs mains leur maison avec des pierres des champs ramassées sur leur terre. Plus au nord, il y a aussi le domaine des Vineberg, désigné sous une appellation anglaise, The Farm. Près du lac Beauchamp, il y a encore une ancienne grange qui a subsisté aux rigueurs du temps et qui a été récemment réparée.

Dans les années 1980, le gardien du camp Kanawana avait une vache qu’il faisait paître à l’entrée du domaine, près de la montée St-Elmire. J’ai même souvenir de la fois où il avait transporté sa vache dans son camion pour l’amener manger du foin tout au bout de la St-Elmire, là où la route se termine. Peut-être l’avait-il amenée dans l’un des sentiers qui vont jusqu’au camp Tamaracouta, du côté de la municipalité de Mille-Iles, vers l’ouest, mais je ne pourrais l’affirmer. Tout cela pour dire que dans les années '80, il y avait encore des traces d’utilisation des terres du coin à des fins agricoles.

Dans les années 1950, un promoteur aurait commercialisé le lac sous le nom de Spring Lake, soit le lac Spring tel que je l’ai connu quand j’ai acheté ma maison en 1981. Il aurait aussi désigné la région comme la Spring Valley, à cause d’une source qui y coulait et qui alimentait en partie le lac. Certains anciens résidents parlent plutôt de la présence de huit sources différentes autour du lac, une information qui n’a jamais été reconnue et consignée de façon officielle. Une chose est certaine, c’est qu’il y au moins une source que je connais, celle qui coule sous ma maison et que nous avons retrouvée l’an dernier quand nous avons dû refaire notre drain français et canaliser cette eau qui se rend au lac et à laquelle on est confronté quand on s’y baigne. En nageant, on se retrouve soudain dans un endroit où l’eau est vraiment glacée, en contraste avec un autre endroit à peine un peu plus loin.

Comme mon fils, alors tout jeune, s’interrogeait sur l’appellation du lac, décidément étrange pour certains, je me suis inspiré de légendes qui ont encore cours aujourd’hui concernant le Loch Ness en Écosse ou encore le monstre du lac Memphrémagog, et je lui ai raconté la présence possible d’un monstre dans le lac, d’un immense « spring » ou ressort, créé pour assurer de la turbidité dans le lac, monstre évidemment pacifique, en paix avec la nature et ses habitants. Mon fils m’a peut- être cru un moment car il était à l’âge où les enfants savent que les parents ne sauraient mentir.

Le promoteur d’alors a fait lotir les terrains probablement acquis de la famille Léonard, ce qui rendait possible le développement du coin. Son projet était alors de créer un centre récréatif désigné en anglais sous l’appellation de « resort ». Bâtie sur la rive sud du lac, une maison plus grande fut désignée sous le nom de « Club House ». Elle comportait plusieurs chambres à l’étage et le rez-de-chaussée était entièrement à aire ouverte, laissant place à la présence possible d’un bar et d’une salle à manger, le tout s’ouvrant sur une grande terrasse à l’avant, côté lac. A cette grande maison se sont ajoutés des chalets d’été, dont ma maison, laquelle fut construite en 1959, pour être complètement refaite et agrandie en 1976, et suffisamment isolée pour qu’on puisse y vivre l’hiver. Le promoteur avait dès le départ réservé un endroit désigné comme la plage du lac, laquelle existe encore aujourd’hui. Il avait aussi fait en sorte que cet endroit soit à la disposition de tous les riverains et de ceux qui y avaient accès par actes notariés. Cette plage, avec un quai, apparaît d’ailleurs sur les dépliants publicitaires faits pour la pro- motion de l’endroit. Fait amusant, en regardant cette carte du lac, on devine que le développeur de la région devait avoir un penchant pour l’alcool, les rues y étant désignées

comme Anjou, Bourgogne, Beaujolais (connue comme la rue Spring Valley), Cognac et Sauterne. Une partie du développement, près du Club House, était alimentée par une sorte d’aqueduc privé. Une pompe puissante avait été installée un peu en retrait de la plage et alimentait même une maison tout en haut du domaine, sur la montée Bourgogne. Cette installation aurait subsisté jusqu’au début des années 1990, moment où les gens dépendant de ce réseau s’en sont détachés pour avoir leur propre source d’alimentation en eau.

Quand nous avons décidé de vivre au lac Léonard, en 1986, commençait une aventure qui allait durer 30 ans. Au départ, on était sûr de rien. On aurait pu y être 3 mois, un an ou quelques années seulement. Mais progressivement, nous nous sommes faits à l’idée d’y vivre définitivement. Au bout d’un an, plus question de faire le trajet St-Sauveur-Montréal matin et soir. Nous nous sommes relocalisés dans la région et engagés dans un de nos projets de vie, soit d’avoir une maison confortable. Nous avons progressivement tout refait, de la cave au grenier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Nous nous sommes amusés à corriger des remarques qui nous avaient été faites au départ : la voisine qui nous dit que chez nous, c’est comme un chalet, alors que chez elle, c’était une maison d’architecte (!); le client de ma femme qui dit, en voyant une photo de notre maison : j’en ai déjà eu un « shack comme cela »; l’évaluateur envoyé par la banque pour notre renouvellement d’hypothèque qui dit, en regardant notre jardin, que c’est passable.

Il a fallu attendre quelques années avant d’avoir des voisins permanents. La plupart des maisons de notre rue Anjou sont encore des chalets. Au début des années 90, un jeune couple vint se bâtir de l’autre côté de la rue. Ils constatent rapidement que nous chérissons la tranquillité des lieux et s’excusent à plusieurs reprises d’être venus partager notre espace. Ce jeune couple devient un grand frère et une grande sœur pour notre fils unique, pour notre plaisir à tous. Il y aura éventuellement trois autres maisons qui viendront s’ajouter dans le paysage, mais tous les nouveaux venus semblent tout autant que nous rechercher le calme et la tranquillité.

A la fin des années '80, soit 87 ou 88, quelques résidents du lac décident de mettre sur pied l’Association pour la protection de l’environnement du lac. Il paraît important de se réunir et de mettre en commun nos préoccupations pour protéger notre lac et les environs. Cela donnera lieu à certaines réalisations, comme la reprise de la dénomination officielle du lac qui ne sera plus le lac Spring, mais bien le lac Léonard. On obtiendra aussi l’émission officielle du gouvernement interdisant l’utilisation d’embarcations à moteur sur le lac. Enfin, on se donnera un code de bon voisinage, lequel est encore en vigueur aujourd’hui et vise à encourager le respect des normes reliées au bruit, à l’usage d’appareils mécaniques à des heures raisonnables, à la présence ou non de chiens à la plage, et au respect de la propreté de celle-ci.

Une des grandes préoccupations du groupe tient à la présence de castors au lac. Les castors emblématiques du Canada ont tendance à construire des barrages, ce qu’ils font allègrement à la décharge du lac. Cette activité a un effet direct sur le niveau de l’eau. Certains résidents, surtout ceux qui utilisent régulièrement la plage, croient que l’on doive intervenir, car quand l’eau est trop haute, la plage disparaît presque en totalité. D’autres riverains déplorent la perte d’arbres sur leur terrain, car ils servent de matériel pour l’érection des barrages de nos castors. Il y a aussi ceux qui préfèrent que le niveau de l’eau soit élevé, car leurs maisons s’alimentent de l’eau du lac et qu’un niveau trop bas risque d’entraîner le gel des con- duites en hiver (ce qui m’est déjà arrivé en passant). Il y en a d’autres qui aiment que l’eau soit élevée car autre- ment, leur bord de lac se transforme en marécage. On trouve aussi parmi nous de grands défenseurs des droits des animaux qui affirment, non sans raison, que les cas- tors étaient ici bien avant nous et qu’ils ont droit d’y vivre. Enfin, il y a les tenants du vivre et laisser vivre.

Toute cette polémique se traduit dans les faits par des pratiques diverses. Il y a eu une période de destruction de barrages, lesquels sont réapparus rapidement, car les cas- tors sont tenaces. Il y a eu aussi la période de piégeage, avec ou sans recours à des amateurs ou des spécialistes dans le domaine et obtention ou non de permis. On a eu la présence d’un animateur, un temps en grande vogue, de gestion des castors. J’ai aussi engagé, à la demande des membres de l’Association, un véritable trappeur ressemblant au Davie Crocket des émissions télévisées de notre enface, avec casque à queue de raton-laveur. Comme je ne pouvais pas toujours être sur place pour vérifier s’il faisait bien son travail et que l’entente prévoyait que je le payais par tête de castor attrapé, il m’avait réservé, enfilés sur une branche d’arbre, les queues des castors capturés. C’est ainsi qu’un jour, je me suis retrouvé avec sept queues de castors capturés supposément le même jour! Aujourd’hui, la question des castors demeure quelque chose de sensible, mais les directives du ministère concerné sont catégoriques. À moins de devoir faire face à une grande menace écologique, les castors peuvent désormais vivre en toute tranquillité.

En 1989, nous avons la chance de voir notre lac faire l’objet d’une étude subventionnée par le programme des lacs du Québec. Ce travail, qui vise la sauvegarde du lac, décrit le milieu, la qualité des eaux, la protection des rives et l’avenir du lac. Nous y apprenons que notre lac est alimenté par des eaux de ruissellement, d’au moins une source et d’un affluent à débit intermittent. Les eaux du lac se dirigent ensuite vers la rivière du Nord en passant par le lac Wilson, le lac Tamaracouta, le lac Dawson et le ruisseau Bonniebrook. On pourrait donc retrouver une goutte d’eau de notre lac dans l’Outaouais et le fleuve St-Laurent… voire même la mer.

Dans le rapport, on souligne avec intérêt le fait qu’aucune construction n’a été faite en bordure immédiate du lac, ce qui contribue à sa protection. Un contrôle du couvert végétal y a été fait de façon spontanée dès le départ, ce qui rend notre lac bien encadré. L’avenir du lac ne semble pas menacé, dans la mesure où la municipalité et les résidents veillent à sa survie.

Durant les années '90 et les débuts des années 2000, la rive nord du lac se développe. Il s’agit dorénavant de constructions destinées à une habitation permanente. Les nouveaux arrivants vont progressivement se joindre à leurs voisins du sud pour perpétuer les bonnes habitudes, le respect des autres, la tranquillité des lieux, la qualité de l’eau et de la végétation et le partage des lieux communs, comme la plage et le radeau situé au centre du lac.

En 2013, un plan directeur émis par le CRE Laurentides vient reprendre les préoccupations du programme des lacs, qui remonte maintenant à une trentaine d’années. Le lac y est décrit comme en assez bonne santé. Il n’est pas affecté par des algues bleu-vert. Son eau se renouvelle aux 95 jours. L’usage du lac est réservé à la baignade et à des activités aquatiques non motorisées comme le canot, le kayak, les pédalos et autres formes légères de déplace- ment sur l’eau. L’APELL, l’Association pour la protec- tion de l’environnement du lac, continue à veiller sur la qualité de l’eau, sa transparence, subventionnée en cela par la municipalité. Les résidents, chacun à leur manière, continuent à veiller sur la santé et la beauté de l’environnement.

Sources:

La mémoire, no 7.

La mémoire Été 2005, Hommage aux pionniers.

Pages de freepages.genealogy.com/meilleuro/120584-01.htm http://wikipedia.org/wiki/Seigneurie des Mille-Iles.

Le programme des lacs, guide d’aménagement du Lac Léonard. Ministère de l’Environnement, 1989.

Plan directeur du lac Léonard-Ville de St-Sauveur 2013.

LM-140-23

Commentaires